PLA作为全球产量最大的生物基可降解塑料,其规模化应用虽缓解了传统石油基塑料的环境压力,但仍面临两大关键挑战:一是PLA在自然环境中降解周期长达数月至数年,二是其降解过程释放的CO2与化石燃料燃烧的碳循环路径高度重叠,难以实现真正的“碳中和”。光催化技术通过半导体材料捕获太阳能驱动氧化还原反应,为PLA废弃物的资源化利用提供了绿色路径。该技术可将PLA水解产物乳酸(LA)转化为丙酮酸(PA)等高附加值化学品,同时析出氢气(H2),兼具环保与经济价值。然而,传统光催化剂存在两大瓶颈:一,乳酸分子中α-C(sp3)-H键的热力学稳定性高于α-OH键,导致反应倾向于生成副产物,PA选择性较低;二,光生电子-空穴对的快速复合限制了H2析出效率。针对上述难题,单原子催化剂(SACs)因其独特的电子结构和高原子利用率成为研究热点。特别是Ru单原子可通过特异性吸附羟基基团,降低α-OH键的解离能垒,为定向调控反应路径提供可能。

团队刘茂昌课题组研究通过在CdZnS纳米孪晶催化剂上精准构筑Ru单原子位点和Ru团簇,实现了常温下PLA塑料光催化重整制备丙酮酸或2,3-二甲基酒石酸的可控高选择性转化。研究发现,不含Ru单原子位点的CdZnS纳米孪晶或Ru团簇倾向于断裂乳酸分子中α-C(sp3)-H键,并通过碳自由基偶联路径生成2,3-二甲基酒石酸;而通过Ru-S键稳定的原子级分散Ru位点则能够有效解离α-OH键,在活性氧物种介导下将产物切换为丙酮酸。通过CdZnS表面Ru原子位点和团簇的协同作用,即Ru原子位点优化丙酮酸选择性,Ru团簇提升产氢活性,丙酮酸选择性可达96.8%,400 nm光照下产氢表观量子效率达83.7%。该PLA塑料光重整反应进一步在配备聚光系统的户外装置中实现规模化示范,并创纪录地获得了PLA废弃物光催化产氢性能。改工作为PLA废弃物转化为高值化学品和绿色氢能提供了切实可行的技术路径。

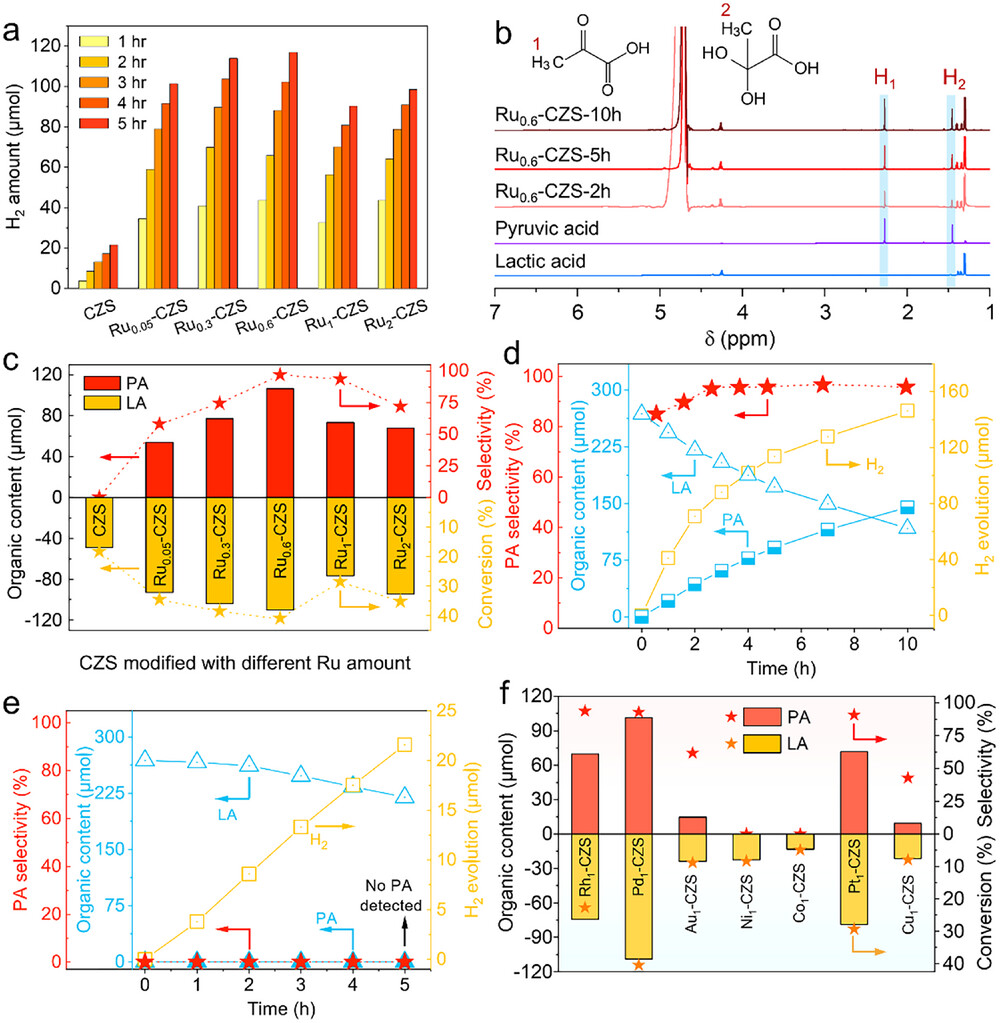

图 1. 光催化重整性能突破。(a)Rux-CdZnS产氢活性,(b)液相产物1H-NMR,(c)Rux-CdZnS丙酮酸产率及选择性,(d)Ru0.6-CdZnS及(e)CdZnS光重整乳酸性能随时间变化,(f)不同单原子修饰CdZnS丙酮酸产率及选择性。

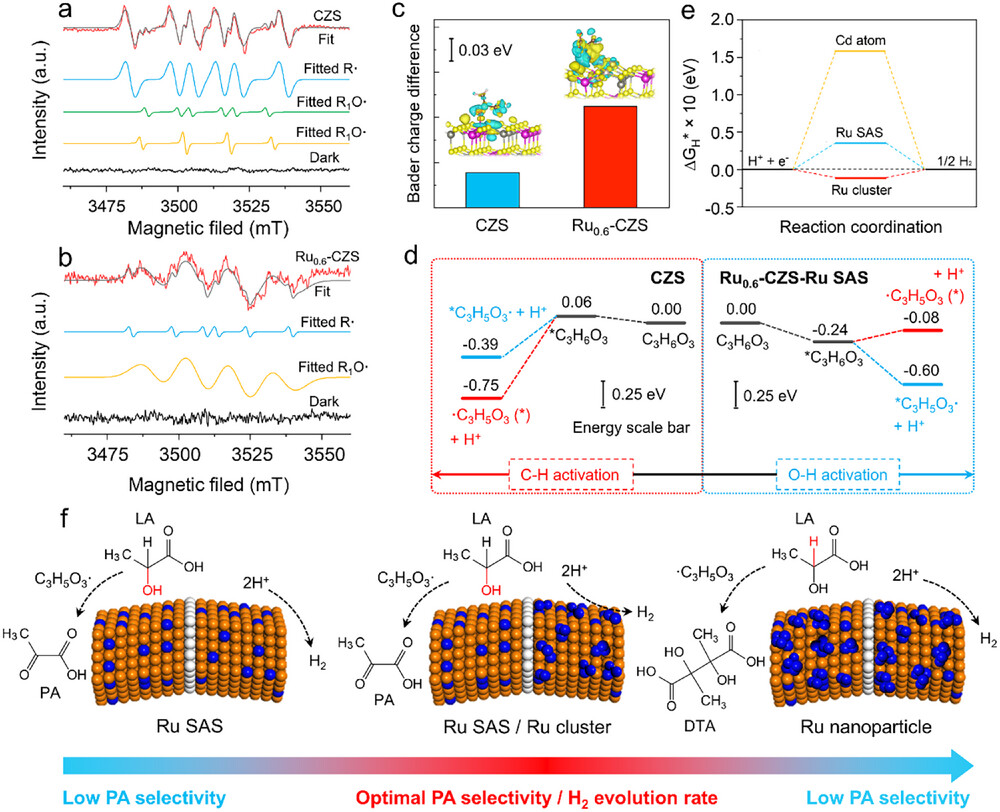

图 2. 光重整反应机理探究。(a)CdZnS和(b)Ru0.6-CdZnS原位EPR自由基分析。(c)Bard电荷分析。(d)不同反应路径热力学势垒。(e)不同位点HER-ΔGH*。(f)反应机理示意图。

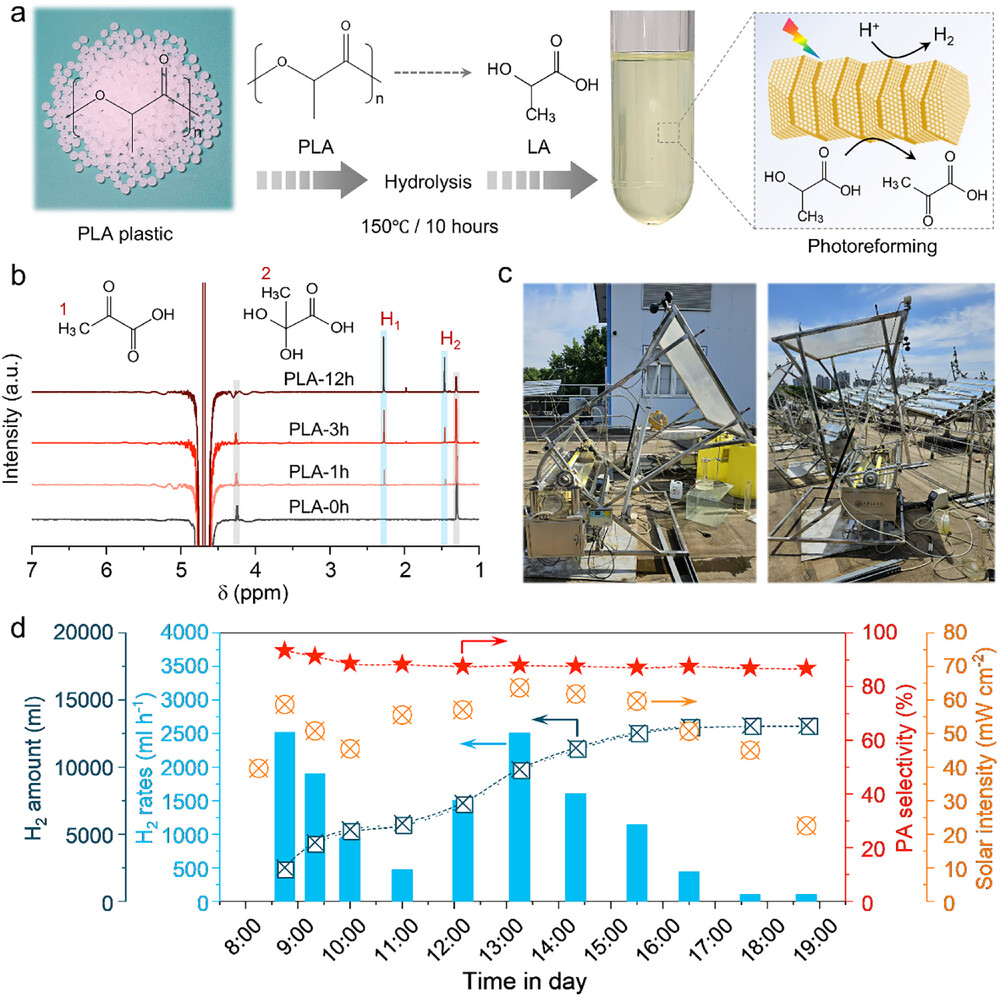

图 3. 户外中试系统验证。(a)PLA塑料光催化重整过程示意图。(b)液相产物1H-NMR随时间变换。(c)追踪式聚光光重整系统照片。(d)当天PLA塑料光重整效果。

近日,团队研究成果以《Pilot-Scale Photoreforming of Hydrolyzed Polylactic Acid Waste to High-Value Chemicals and H2 via Atomic Ru Integration》为题,发表在《先进能源材料》(Advanced Energy Materials)。西安交通大学绿色氢电全国重点实验室为第一单位和唯一通讯单位,刘茂昌教授为通讯作者。该研究工作得到国家自然科学基金“能源有序转化”基础科学中心(52488201)支持。

原文链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.202500015