实验室主任郭烈锦院士团队主持的“煤炭超临界水气化制氢反应多尺度调控”项目荣获2024年中国工程热物理学会自然科学一等奖。

项目主要完成人:金辉,葛志伟,陈渝楠,吕友军,郭烈锦

一、成果简介

我国以煤为主的能源结构短期内无法改变。现有的燃煤及传统气化装备等采用空气中“一把火烧”的氧化放热方式,使得转化率不高、且脱除SOx、NOx、粉尘和CO2等过程会进一步降低效率、增高成本,属于“先污染、后治理”链式解决问题的模式。“煤炭超临界水气化制氢发电多联产技术(又称超临界水蒸煤)”是我国的一项自主原创技术,重构煤炭转化环境为超临界水,利用了煤炭在超临界水中完全吸热还原气化制氢的新原理,将煤炭中C、H、O转化为H2和CO2,同时其他元素以无碳灰的形式富集,从源头上抑制了污染物生成,并可实现CO2自然富集,可一体化实现清洁高效低碳多重目标。

如何实现温和条件定向完全气化制氢以提高产品转化效率、降低核心超临界水反应器部件的选材需求,是该技术进一步发展的主要瓶颈。项目针对上述问题,开展了跨临界水-颗粒多相流动特性的系统性研究,在跨临界水多相反应流中物质和能量时空优化匹配方面取得了创新性成果。10篇代表作成果发表于Chemical Engineering Journal,Energy Conversion and Management,International Journal of Hydrogen Energy等国际顶级期刊,施引者包括德国科学院FM Plathe院士,欧洲科学与艺术院MŽ Knez院士,澳大利亚科学院A Rose院士等,施引文献包括Nature Nanotechnology、Energy & Environmental Science等。10篇代表作被Web of Science数据库中被他引591次,被CCD中国引文数据库他引233次,先后6篇入选ESI高被引论文,2篇入选全球热点论文。成果被评价为:“对实际应用至关重要(crucial for practical applications)”。

二、主要创新点

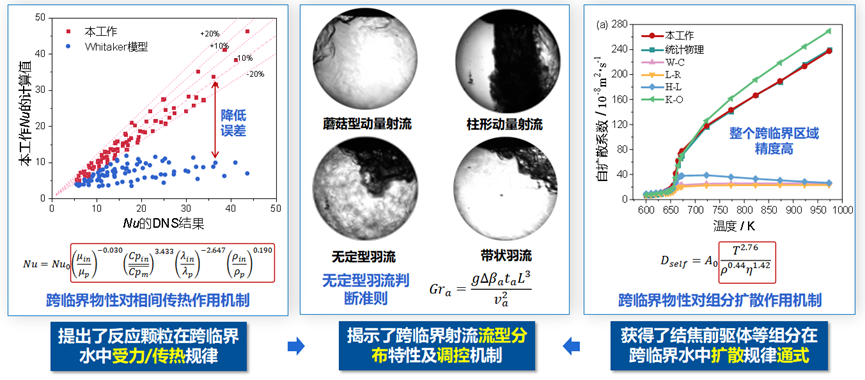

(1)阐明了跨临界水-颗粒相间耦合机制及跨临界射流流型分布特性。绘制了跨临界水边界层流动的速度、温度极值云图,明晰了其失稳条件,揭示了跨临界非线性物性及界面Stefan流对Cd、Nu的作用机制;创建了跨临界水中结焦前驱体等组分扩散系数通式,形式简单、物理意义明确、适应性广;揭示了跨临界水射流流型分布特性及力学机制,定量描述了环境流体湍流对流型调控的影响,发明了系列喷嘴实现了不同煤种浆液快速升温与结焦前驱体高效扩散,有效抑制副反应。

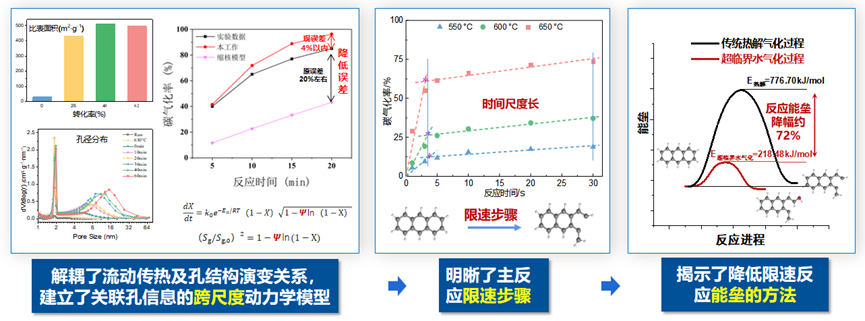

(2)构建了跨尺度反应动力学模型、揭示了主反应限速机理及破除机制。建立了关联孔结构信息的跨尺度本征动力学模型,提出了关键结构模化参数及表征方法,将动力学模型的实验对照误差从20%左右降低到4%以内;明晰了稠环芳烃开环反应是气化全过程的限速步骤;揭示了自身中间产物苯酚、OH·等可降低反应能垒70%以上并缩短开环时间20%以上,大大提高温和条件下碳气化率,有效强化主反应。

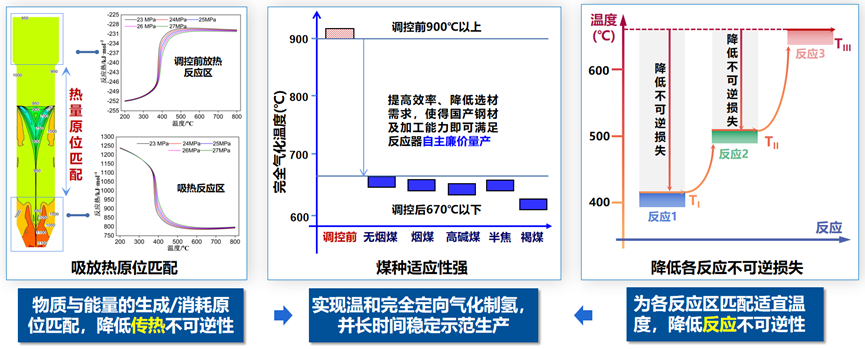

(3)提出了多反应物质能量生成/消耗时空优化匹配方法。实现了活性自由基生成/消耗的原位匹配,降低传质过程不可逆性,采用催化选择性调配反应速率的方式,使反应热生成与消耗原位匹配,既解决了放热反应区局部超温问题,又降低了传热不可逆性;发明了旋流分布板及锥底超临界水流态化反应床,为固定碳气化反应匹配了适宜的流场、温度场,为不同的反应区匹配相应的反应温度条件,大大降低了多化学反应的不可逆损失,有效协同多反应。

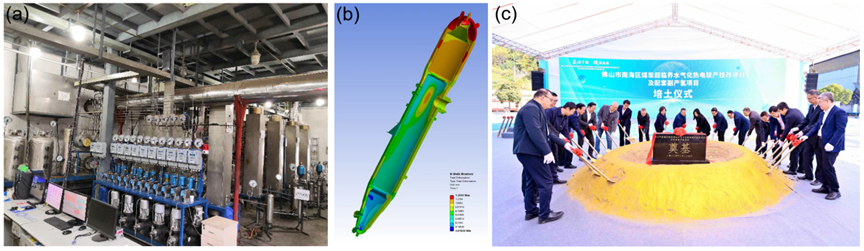

三、应用场景

构建了煤炭超临界水气化制氢中试示范样机并连续稳定运行。煤种适应性强,为传统锅炉/气化炉中难以清洁高效处理的高碱金属准东煤、高含水褐煤等提供了新的转化途径。制氢、发电效率及生产成本均优于传统煤气化及煤电技术,且可在不增加能耗的前提下自然副产高压、高纯CO2,有望为足量廉价清洁低碳氢电供应、实现巨量碳减排提供技术支持,将进一步带动下游产业,为我国加速实现“双碳目标”提供技术支撑。本项目成果已用于指导设计工业级超临界水气化制氢反应器,已支撑了佛山工业项目制氢单模块5000Nm3/h规模级别反应器设计。